Cuando Lucía cruzó el portón de hierro de la mansión Mendoza, con una mochila a la espalda y el sueldo cortado a mitad de mes, juró no volver la vista atrás. Pero la voz que estalló en la escalera detuvo el tiempo: «¡Papá, no! ¡Ella es mi familia!». En ese instante, el millonario Javier Mendoza comprendió que había confiado en la persona equivocada.

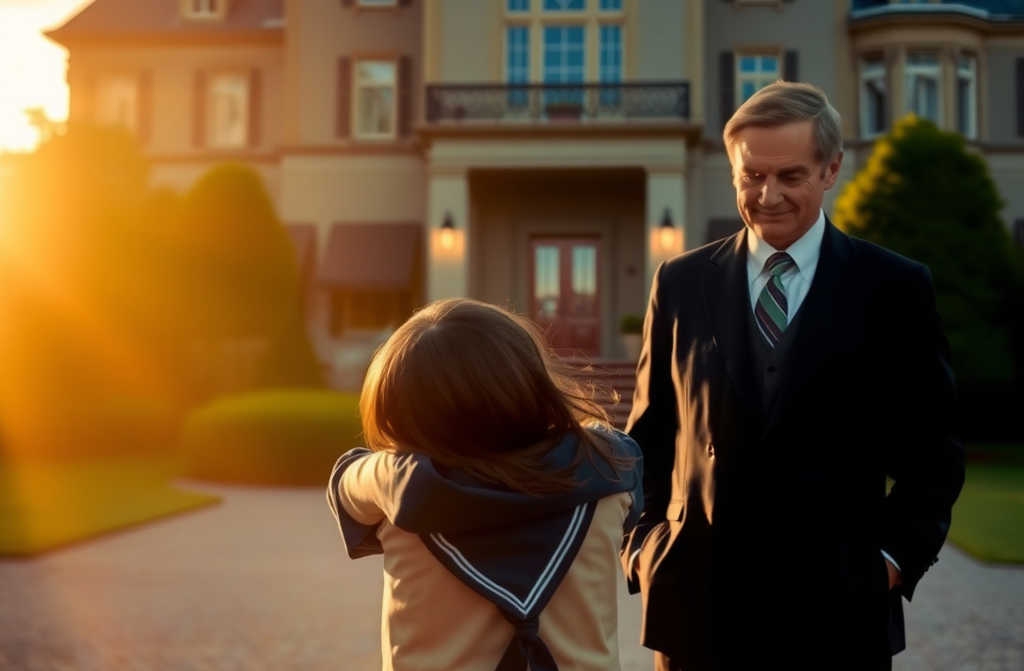

Lucía tenía 25 años y venía de Sierra de los Pinos, donde aprendió a trabajar antes que a soñar. Huérfana desde los 18, llegó a Costa Dorada acumulando trabajos temporales y promesas rotas. Hasta que vio el anuncio: niñera, alojamiento incluido, sueldo generoso. En la entrevista, Javier ni parpadeó. Ojos claros, traje impecable, un silencio que sabía a duelo. «Mi hija Sofía perdió a su madre. Necesito alguien fuerte pero tierna». Lucía respondió sin dudar: «La cuidaré como si fuera mía».

Sofía, de cinco años, era demasiado pequeña para tanta pena. El primer día, susurró: «¿Tú también te irás?». Lucía se arrodilló, le tomó la mano y le hizo una promesa simple: «Me quedo». Y se quedó. Tortitas los domingos, cuentos con voces chistosas, notas en la nevera para un padre ausente: «Tú puedes». Poco a poco, la casa fría se llenó de risas. Javier observaba desde lejos, temiendo querer demasiado.

Hasta el jueves en que un descapotable rojo aparcó frente a la entrada. Verónica, hermana de la difunta esposa, entró como si reinara allí. En el despacho, su voz cortó el aire: «Esta criada solo quiere tu dinero. ¡La he visto husmeando en tus papeles!». Lucía, que solo había dejado el café sobre la mesa, sintió cómo el suelo cedía. Javier, herido por viejas traiciones, eligió desconfiar. «Haz las malas. En una hora».

La despedida fue un tormento. Sofía corrió, llorando, y se aferró al cuello de Lucía. «¡Lo prometiste!». Javier intentó llamarla, pero ella gritó lo que nadie se atrevía a decir: «¡Ella es mi familia!». Lucía cruzó el portón entre lágrimas y sin hogar, hasta que la acogió en su sofá Carla, una vieja amiga.

Esa noche, Sofía no cenó. Javier, intranquilo, pidió revisar las cámaras. Y vio: Lucía entró, dejó el café, se marchó. Después, Verónica revolvió papeles… y sonrió. La culpa cayó como un mazo. Echó a Verónica, rastreó contactos y, días después, encontró a Lucía en una cafetería del centro. «Me equivoqué. Sofía está destrozada. Dame una oportunidad». Lucía respiró hondo. «Vuelvo por ella. Pero sin faltas de respeto».

Cuando Sofía la vio, corrió como si el corazón tuviera piernas. La mansión volvió a respirar. Pero Verónica atacó donde más dolía: forjó denuncias, esparció rumores y, una tarde de lluvia, intentó sacar a Sofía del colegio con papeles falsos. El caos estalló… y terminó en un almacén abandonado, rodeado por la policía. Sofía corrió hacia los brazos de ambos, temblando, pero viva.

Con Verónica tras las rejas y las mentiras deshechas, Javier aprendió a quedarse. Lucía aprendió a confiar. Y Sofía, al fin, volvió a dormir con una sonrisa.

Semanas después, Javier cambió reuniones por cenas en familia y se disculpó con Sofía, sin orgullo. Lucía aceptó un contrato… y un sitio en la mesa. En la ventana, tres sombras se fundían: padre, hija y la niñera que se convirtió en hogar.

«Si crees que ninguna pena es más grande que la promesa de Dios, comenta: ¡YO CREO! Y dinos también: ¿desde qué ciudad nos sigues?».