Todos los ojos se clavaron en ellos en cuanto se abrieron las puertas.

No porque hubiera entrado una celebridad.

Ni por una pelea.

Sino porque un mendigo acababa de pisar un lugar donde claramente no encajaba.

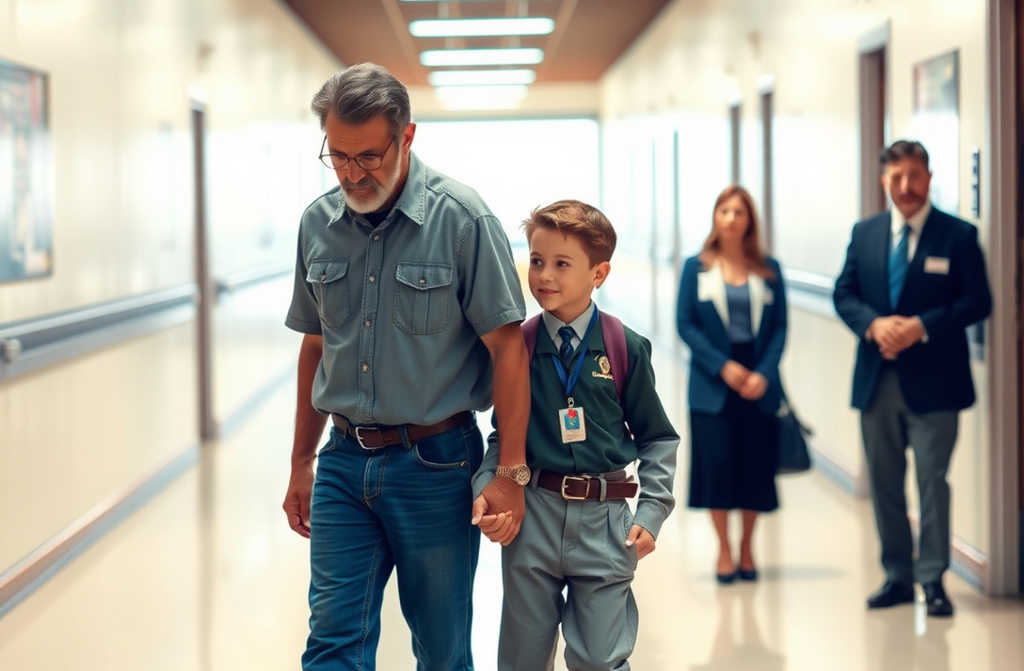

El pasillo del Colegio Público Sierra de Guadarrama olía a lejía y libros nuevos. A lo lejos, se escuchaban risas infantiles escapando de las aulas. Carteles coloridos sobre sueños universitarios y futuros líderes decoraban las paredes.

Y ahí, en medio de todo, estaba un hombre que parecía haber dormido en el asfalto.

Su ropa estaba desgastada, con los puños deshilachados y manchas de tierra y algo más oscuro. Sus zapatos apenas aguantaban juntos. Su pelo, salvaje y sin cortar, ya mostraba canas prematuras.

Una barba rala cubría su rostro cansado, y sus ojos—esos ojos—parecían haber visto demasiados inviernos sin techo.

Los padres se paralizaron.

Los profesores susurraron.

Los niños miraron sin disimulo.

Pero lo más raro de todo?

El niño que estaba a su lado.

El pequeño no era ningún mendigo.

Llevaba un impecable uniforme escolar: camisa blanca recién planchada, pantalón azul marino, zapatos relucientes y una mochila que aún olía a nuevo. El pelo peinado con cuidado, la postura recta. Era idéntico a cualquier otro alumno del edificio… excepto por cómo agarraba los dedos del hombre, como si soltarlos significara perderlo.

El contraste era imposible de ignorar.

Y eso ponía nerviosa a la gente.

—Papá… ¿nos hemos equivocado de sitio? —susurró el niño, casi sin voz.

El hombre se agachó un poco, esforzándose por sonreír con labios agrietados.

—No, hijo. Este es el lugar correcto.

Pero antes de que pudiera seguir, unos tacones repiquetearon con fuerza sobre el suelo.

Una mujer con blazer beige y zapatos de tacón se acercó con la ira ya dibujada en el rostro. Era la señorita Martínez, profesora veterana conocida por su mano dura y su paciencia inexistente para las interrupciones.

Se detuvo a centímetros del hombre.

Arrugó la nariz.

Sus ojos recorrieron su ropa con desprecio descarado.

Luego alzó la voz para que todos la oyeran.

—Aquí no entran personas como tú —espetó—. Fuera. Ahora.

El pasillo enmudeció.

Hasta los niños dejaron de susurrar.

El hombre enderezó la espalda, aunque claramente le dolía hacerlo. No discutió. No gritó. Solo apretó con más fuerza la mano de su hijo.

—Pero… —dijo con suavidad, la voz áspera de tanto gritar en calles frías—. He pagado la matrícula completa.

Algunos padres intercambiaron miradas confusas.

La profesora soltó una risa cortante. Dura.

—¿En serio? —preguntó, cruzando los brazos—. Mírate.

Las palabras cayeron como un bofetón.

La cara del niño se encendió. Bajó la mirada al suelo. Deseó, más que nada en el mundo, que las baldosas se abrieran y lo tragasen entero.

Un padre cerca de las taquillas murmuró: —Increíble.

Otro susurró: —¿Cómo ha entrado?

El hombre tragó saliva.

Lo esperaba.

Lo que no esperaba era cuánto dañaría a su hijo.

—Solo quiero hablar con secretaría —dijo con calma—. Mi hijo empieza hoy.

La señorita Martínez resopló. —Tú no pintas nada aquí. Esto no es un albergue. ¡Seguridad!

La palabra “seguridad” resonó como una amenaza.

El niño apretó más fuerte.

—Papá… —tembló su voz—. Por favor… vámonos.

El hombre se arrodilló lentamente, ignorando las miradas, los juicios, la humillación que lo rodeaba por todos lados.

Miró a su hijo a los ojos.

—Te has esforzado para estar aquí —le dijo en voz baja—. Te lo mereces.

—Pero se ríen de nosotros —susurró el niño, con lágrimas asomando.

El hombre cerró los ojos un instante.

Porque recordó.

Recordó dormir bajoRecordó la noche que pasó bajo un puente antes de una entrevista de trabajo, y entonces, con una firmeza que sorprendió hasta a sí mismo, se inclinó hacia su hijo y susurró: —”Mira bien a estas personas, hijo, porque hoy aprenderán que un hombre no se mide por su ropa, sino por su orgullo”.