El dinero podía comprar casi cualquier cosa en Madrid, excepto lo único que Víctor Castellano deseaba con desesperación. Era un magnate conocido por sus rascacielos, hoteles de lujo y negocios despiadados. Pero en su ático, su hija de doce años, Lucía, vivía en silencio.

Desde su nacimiento, Lucía nunca había hablado. Especialistas de Alemania, terapeutas de Barcelona, clínicas experimentales en Austria—Víctor lo había intentado todo. Nada funcionó. Era una niña de pelo dorado y ojos brillantes, pero ni una sola palabra cruzaba sus labios. Desde la muerte de su madre años atrás, su mundo silencioso se había vuelto aún más solitario.

Una tarde de primavera, el coche de Víctor entró en una animada plaza madrileña. Tenía otra reunión crucial en una torre de oficinas de mármol. Lucía se quedó en el asiento trasero, mirando por la ventana polarizada el bullicio de una vida normal a la que nunca podría unirse. Entonces, algo inusual llamó su atención.

Frente a la plaza, había una niña de su edad. Su piel morena brillaba bajo el sol, su ropa estaba rasgada y polvorienta, los pies descalzos marcados por el asfalto. Entre sus manos sostenía un pequeño frasco de cristal repleto de un líquido dorado y espeso. A pesar de su pobreza, sus ojos reflejaban una determinación feroz, como si custodiara un tesoro.

Se llamaba Aitana Márquez, una niña de la calle.

La mano diminuta de Lucía se apretó contra el cristal. Sin saber por qué, deseó acercarse. Tiró de la manga del chófer hasta que, con reticencia, la dejó bajar.

Junto a la fuente, Lucía se aproximó con timidez. Aitana alzó el frasco y susurró:

—Esto no es solo miel. Mi abuela decía que da esperanza. Que ayuda a liberar la voz que llevas dentro.

Lucía inclinó la cabeza, curiosa. Lentamente, Aitana le tendió el frasco. Lucía lo tomó, dudó un momento y bebió. El dulce sabor de la miel era cálido, casi abrasivo en su garganta. Jadeó, llevándose las manos al cuello.

Y entonces ocurrió. Un sonido escapó. Tembloroso, frágil, pero inconfundible.

—Papá…

Al otro lado de la plaza, Víctor salió del edificio y se paralizó. Su maletín cayó al suelo mientras esa palabra cortaba el aire. Por primera vez en doce años, su hija había hablado.

Lucía lo intentó de nuevo, más fuerte esta vez:

—¡Papá!

Víctor corrió hacia ella, abrazándola mientras las lágrimas le recorrían el rostro. Padre e hija sollozaron en medio de la plaza. Y a su lado, Aitana seguía ahí, apretando su pequeño frasco, la niña que le había dado a un magnate el único regalo que su dinero jamás podría comprar.

Víctor, todavía tembloroso, se volvió hacia Aitana.

—¿Cómo lo has hecho? ¿Qué hay en ese frasco?

Aitana se encogió de hombros, casi avergonzada.

—Es solo miel. Mi abuela siempre me decía… a veces lo que necesitas no es medicina. Es alguien que crea en ti.

Víctor la miró incrédulo. Había traído a los mejores médicos del mundo, gastado fortunas en tratamientos. Y ahí estaba una niña pobre, con harapos, ofreciendo solo miel y unas palabras amables—y Lucía había encontrado su voz.

Sacó la cartera, ofreciendo billetes.

—Toma esto. Todo lo que quieras. Me has devuelto a mi hija.

Pero Aitana negó con la cabeza.

—No lo hice por dinero. Solo no quería que viviera sin esperanza.

Sus palabras lo atravesaron más hondo que cualquier pérdida financiera. Durante años, había intentado comprar una solución. Pero su hija nunca había necesitado dinero. Había necesitado amor, paciencia y la certeza de que su silencio no la definía.

Esa noche, Lucía susurró más palabras, frágiles pero cada vez más firmes. Se aferró a la mano de Aitana como si su presencia le diera valor. Víctor se sentó junto a ellas, avergonzado al comprender que una extraña le había dado a Lucía lo que él, su padre, no había sabido darle: la libertad de esperar.

A la mañana, Aitana ya no estaba. Había vuelto a las calles, dejando solo el eco vacío de sus palabras. Víctor no podía permitir que terminara así. Envió coches a buscar refugios, callejones, preguntando a desconocidos. Pasaron días hasta que la encontraron acurrucada bajo un arco de piedra, tiritando de frío, abrazando el tarro de miel como si fuera su salvación.

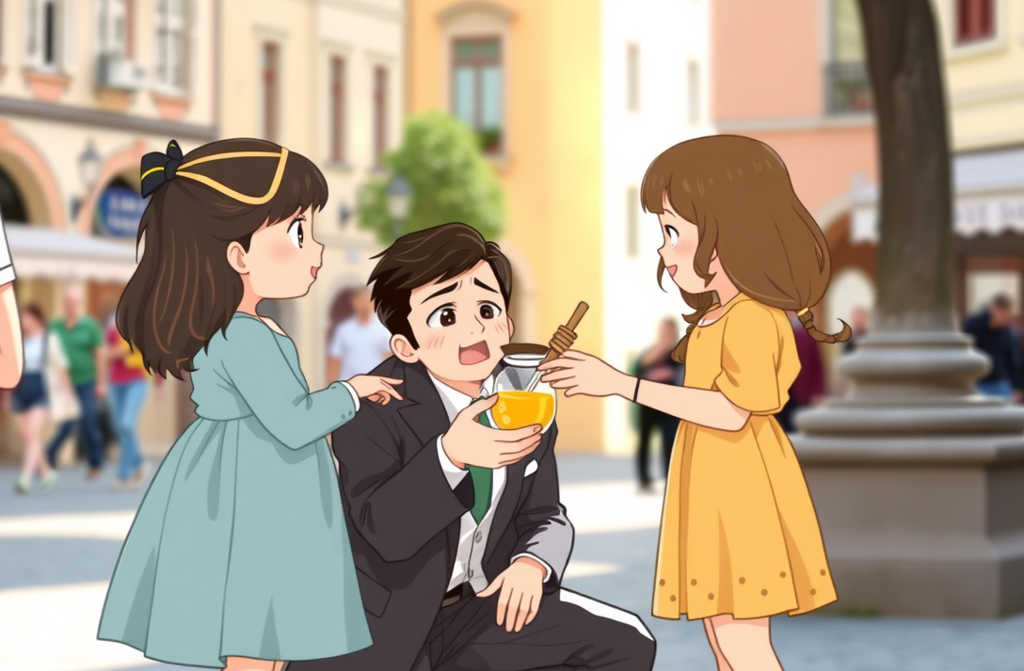

Víctor se arrodilló frente a ella, un magnate de rodillas ante una niña sin nada.

—Aitana, no quiero pagarte. Quiero darte lo que mereces. Un hogar. Estudios. Una familia.

Los ojos de Aitana se llenaron de duda. Había sido decepcionada demasiadas veces. Pero entonces Lucía se acercó, su voz suave pero clara:

—Hermana.

Esa única palabra rompió sus defensas. Por primera vez, alguien no la veía como una mendiga, sino como familia.

Llevar a Aitana a la mansión de los Castellano susurró rumores. La alta sociedad cuestionó el juicio de Víctor. Los periódicos especularon. ¿Por qué un magnate acogería a una niña negra y sin hogar?

Pero entre las paredes de la mansión, la verdad era innegable. Lucía y Aitana se volvieron inseparables. La risa de Lucía, antes ausente, resonaba por los pasillos mientras practicaba palabras nuevas con su “hermana”. La calidez de Aitana ablandó los rincones fríos de la casa. Donde antes habitaba el silencio, ahora latía la vida.

Víctor también cambió. Canceló viajes de negocios para asistir a terapias del habla. Aprendió a escuchar más y hablar menos. Por primera vez, no construía rascacielos—construía una familia.

Aitana destacó en la escuela. Los profesores alababan su inteligencia y fuerza. En su nuevo cuarto, colocó el frasco de miel en una estantería, no como magia, sino como recuerdo: el amor, la esperanza y la fe podían sanar heridas más profundas que cualquier medicina.

Meses después, en una gala benéfica que Víctor organizó para niños desfavorecidos, Lucía subió al escenario con Aitana. Su voz aún temblaba, pero fue lo suficientemente fuerte para decir:

—Gracias… por darme esperanza. Y gracias… por darme una hermana.

El salón enmudeció antes de estallar en aplausos. Las cámaras dispararon flashes. Pero Víctor apenas reparó en el público. Sus ojos estaban clavados en las dos niñas—una nacida en la riqueza, la otra en la pobreza—de la mano, unidas por el amor.

En ese instante, Víctor comprendió la verdad: el auténtico tesoro no se medía en euros, coches o edificios, sino en los lazos que creamos con los demás. Su fortuna había levantado ciudades, pero el regalo de Aitana había reconstruido su familia.

Y así, una niña muda halló su voz, una niña sin hogar encontró un hogar, y un magnate por fin descubrió lo que todo su dinero jamás podría comprar: el milagro del amor y la riqueza de la compasión.

Que esta historia llegue a más corazones…